Depuis quelques années, chacune de mes visites en France comprend au moins une visite dans un nouveau lieu lié à mes ancêtres ou encore un passage aux archives ou dans des bibliothèques municipales ou autres. Ainsi, alors que rien dans ma généalogie ne me relie à la ville de Kremlin-Bicêtre ni à l’hôpital Bicêtre dans le Val de Marne, c’est pourtant là que je me suis rendue, le printemps dernier, pour consulter les registres des archives des hôpitaux de Paris.

D’abord, il faut trouver le lieu, car si l’hôpital n’est situé qu’à quelques centaines de mètres de la station de métro du même nom, il est aussi très vaste. Sorte de village dans la ville, il est constitué de plusieurs rues, de jardins et de nombreux édifices datant pour certains de plusieurs siècles et tandis que d’autres ont servi d’asile psychiatrique.

Le pavillon Mathieu-Jaboulay

Après avoir tourné en rond, même avec mon GPS, j’ai fini par recevoir l’aide d’une personne, travaillant non loin de là, qui m’a fait prendre un sentier longeant une haie pour accéder au bâtiment Mathieu-Jaboulay datant de la fin du 19e siècle.

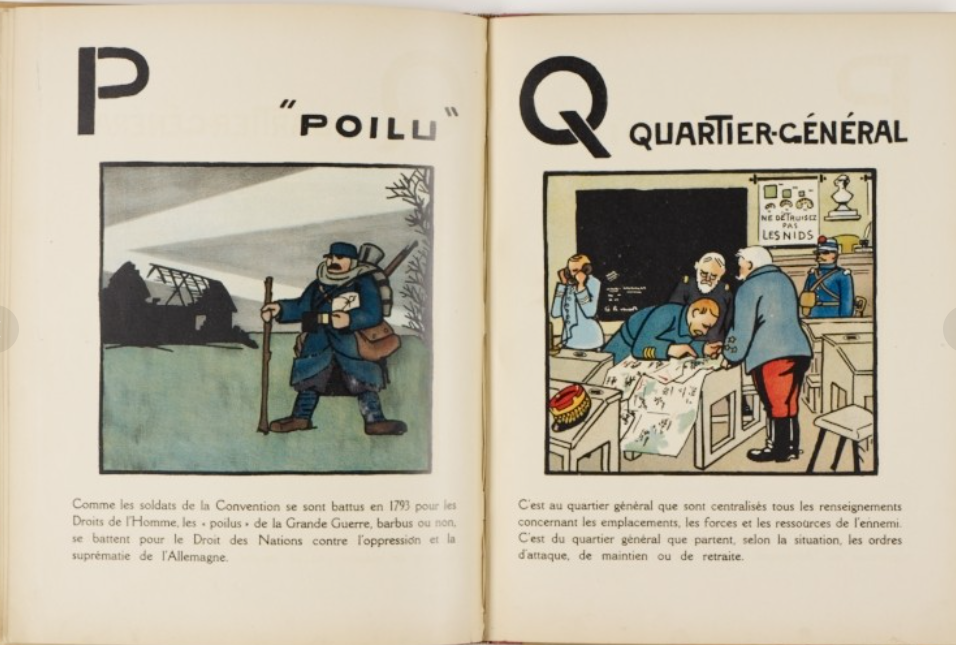

d’anciens médicaments et traitements

exposée dans le musée attaché aux archives.

Après avoir sonné au numéro 36, on m’a fait entrer dans une grande salle servant de musée puis prendre un corridor aux murs couverts de photos anciennes agrandies et documentant les conditions de pratique de la médecine au cours des derniers siècles.

Parmi les présentoirs du musée on pouvait voir du vieux mobilier comme cette pharmacie remplie d’anciens médicaments à base de camphre, d’iode et d’autres composés d’origine végétale, animale ou minérale.

La salle de lecture et les archives

Au bout du couloir, se trouvait la salle de lecture où une documentaliste m’a accueillie et m’a aidée à rapidement commander les premiers registres que je désirais consulter car la première heure de levée approchait.

Comme à chaque fois que je vais aux archives, j’avais déjà fait ma recherche en ligne ce qui me permets de rentrer les quatre ou cinq quotes que je veux commander pour chaque levée.

ou j’ai cherché des informations

sur la mort de mon arrière-grand-mère

Ma liste était longue car au cours de mes précédentes recherches dans les actes d’état civil, j’avais remarqué que plusieurs de mes ancêtres étaient décédés à des adresses qui correspondaient à des hôpitaux. Même si les actes eux-mêmes étaient muets quant aux causes des décès, j’avais bon espoir de trouver des réponses dans les registres de population indiquant non seulement les dates d’entrée et de sortie des patients mais aussi la raison de leur hospitalisation.

De plus, je voulais vérifier les renseignements reliés à quelques rares naissances ayant eu lieu à l’hôpital. J’ai ainsi pu consulter une bonne dizaine de registres. Si je n’ai pas pu trouver toutes les informations que je cherchais, j’ai quand même pu obtenir certaines réponses et j’ai même eu quelques surprises que j’aurai l’occasion de partager dans de futures articles.

En attendant mes commandes de registres, je me suis promenée dans le musée et les corridors pour apprécier les progrès de la médecine tout comme ceux des conditions de travail et d’hospitalisation en vigueur durant le 19e siècle et même le début du 20e.

injecter dont certains par intraveineuse

Le musée

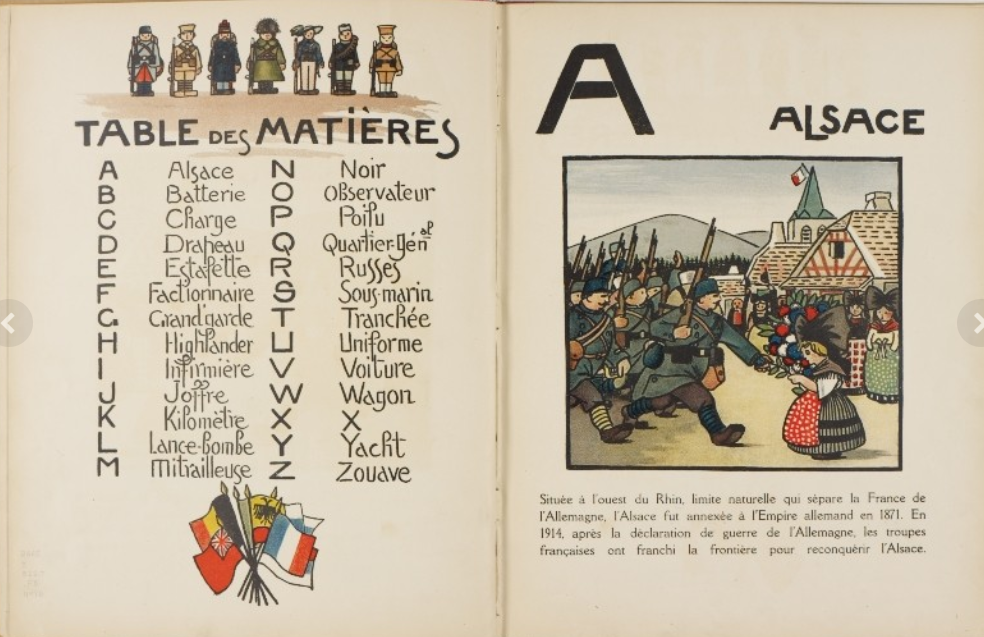

La section musée, consacrée à la pharmacie hospitalière, présentait une collection d’anciens contenants et instruments de mesure. Ceux-ci provenant probablement de l’époque où les hôpitaux avaient une apothicairerie alors que la première fut établie en 1495 à l’Hôtel-Dieu.

Au total, l’exposition comprenait une bonne centaine d’objets et j’ai été particulièrement frappée par plusieurs vitrines consacrées aux premiers médicaments manufacturés à plus grande échelle.

Ainsi, on pouvait voir d’anciennes seringues ainsi qu’une série de médicaments dont de la cocaïne probablement utilisée contre la douleur. Et d’autres encore plus curieux, comme les cigarettes antiasthmatiques Richelet dont on recommande de respirer la fumée à chaque crise pour un soulagement rapide ou encore la ouabaïne Arnaud cristallisée pour injections intraveineuses qui est un carditonique découvert par le docteur Arnaud en 1888. Ce médicament recommandé en cas d’urgence pour accroitre les contractions cardiaques n’est plus utilisé de nos jours. Sur ce même présentoir, on peut parcourir un document traitant de l’administration de l’Éranol qui est de l’iode colloïdal pour traiter les problèmes de thyroïde.

Dans un autre coffret à pharmacie on pouvait voir des médications encore plus récentes et donc plus nombreuses. Certaines avec des noms connus comme le Doliprane et d’autres dont je n’avais jamais entendu parler comme le Novismuth pour les problèmes gastriques et intestinaux ou le Suppovita qui sont des suppositoires à la vitamine A ou encore l’Agiocardol sous forme d’ampoules injectables.

Un corridor plein de photos

Parmi les photos accrochées aux murs du corridor, j’ai été particulièrement frappée par celle représentant une salle commune prise lors d’une visite du médecin. On y voit une dizaine de lits sans rideaux de séparation où sont alitées plusieurs futures mères entourées d’infirmières et de sages-femmes. Au fond, un médecin acccompagné d’internes fait sa tournée. Prise en 1932, cette photo a moins de cent ans. Cependant, de nos jours, de telles conditions d’hospitalisation seraient impensables. À tout le moins en Occident, alors que le personnel hospitalier fait cruellement défaut et que nous valorisons la confidentialité tout comme l’intimité.

Visite du Dr Laurier et des sages-femmes,

salle commune de la maternité de Cochin, 1932

Cette salle d’exposition et ce corridor de photographies ne présentent qu’une infime partie des collections du musée des Hôpitaux de Paris fondé en 1934. Alors que, selon son site web, celui-ci « compte dans ses collections environ 13 000 œuvres et objets, représentatifs de la vie hospitalière, du Moyen Âge à nos jours. » Situé également au pavillon Mathieu Jaboulay, le musée est présentement fermé au public.

La section bibliothèque

Consciente de l’intérêt public, surtout à des fins généalogiques, l’administration des Archives des hôpitaux de Paris a aussi installé une petite section bibliothèque où on peut consulter différentes publications comme celle-ci sur les archives hospitalières et de la bienfaisance.

Chaque année, les archives publient également une série de livrets et fascicules d’une douzaine de pages sur différents thèmes liés à leurs collections et regroupés sous le nom « Patrimoine en revue« . Parmi les thèmes explorés mentionnons : les archives comptables, les microbes et les bactéries, la petite histoire du berceau, les sanatoriums des hôpitaux de Paris, etc. que l’on peut consulter sur place et en ligne dans la section publications.

Alors que d’habitude, je trouve les visites aux archives particulièrement fatigantes, chacune requérant l’inscription et l’ouverture d’un dossier, et ayant son propre mode de fonctionnement qui inclut des heures de levée ainsi que des contrôles et restrictions souvent tout à fait légitimes, j’ai trouvé que les archives des hôpitaux de Paris, sont parmi les plus agréables à visiter.

Lors de ma visite, la petite salle de lecture était presque déserte et le personnel, heureux de voir des visiteurs, était disponible et très serviable. Cela faisait agréablement contraste avec les archives départementales de Paris où les archivistes étaient débordés et bombardés de questions par des visiteurs qui devaient souvent faire la queue pour obtenir leur aide.

Pour en savoir plus sur les archives hospitalières tant à Paris que dans les autres archives départementales, je recommande de consulter la thèse de Mireille Bayle-Borgna, « Et si les archives hospitalières des 19e et 20e siècles racontaient l’Histoire » parue en 2023.

Sources :

- Publications des archives des hôpitaux de Paris https://archives.aphp.fr/publications

- Musée de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris : https://www.aphp.fr/musee

- https://www.lequotidiendupharmacien.fr/le-mag/histoire-de-la-pharmacie/la-pharmacie-lap-hp-dhier-aujourdhui

- Mireille Bayle-Borgna, Et si les archives hospitalières des xixe et xxe siècles racontaient l’Histoire. Histoire. 2023. dumas-04246811